印制电路板PCB将迎来春天

2022年2月22日

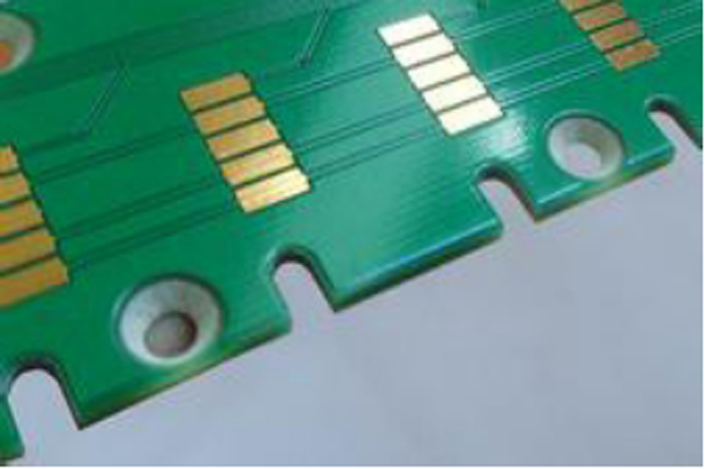

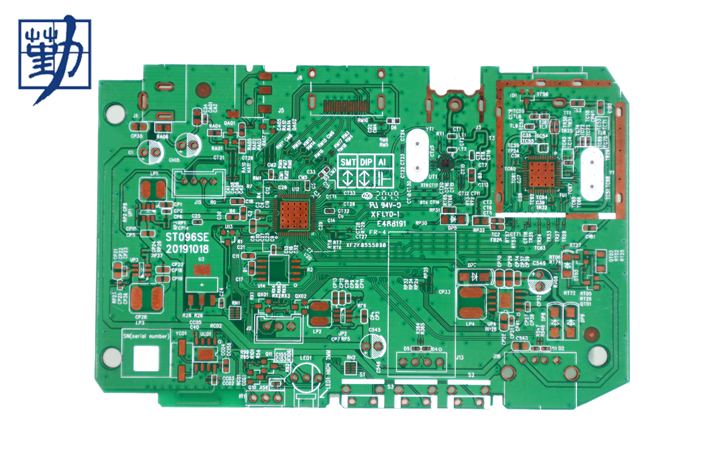

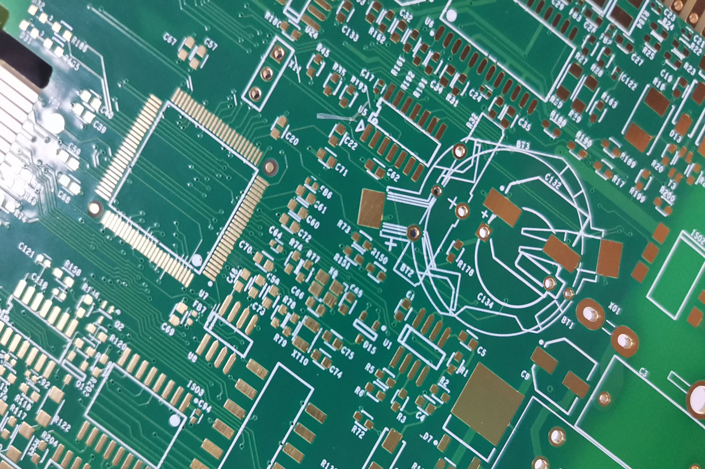

毫不夸张的说,PCB无处不在。大到机械设备,小到蓝牙耳机,只要是电子物品和设备,超过99%的可能性其中包含有PCB,所以我们可以认为,如果没有PCB,可能任何电子设备都无法运行。

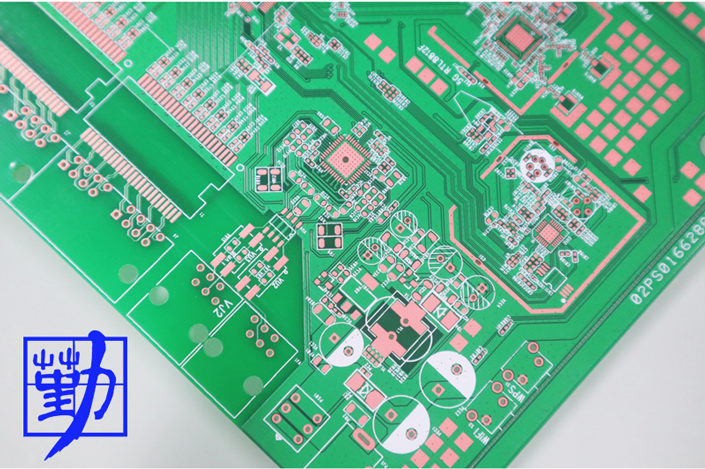

目前5G通信、人工智能、物联网、新能源电动车、工控等应用飞速发展,PCB产品已然成为重大缺口,同时也是个非常庞大的市场空间。

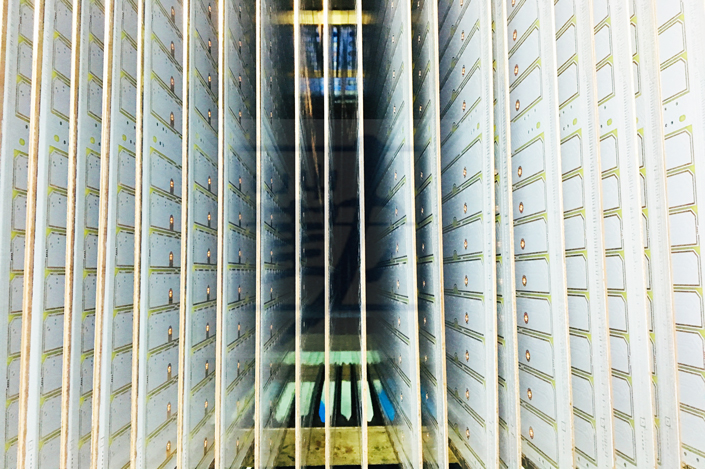

经过几十年的发展,印制电路板产能在全球范围内先后转移了多次,站在当下来看,随着大陆厂商的崛起,中国很可能成为下一个核心产区。

近年来,我国政府及相关部门推出了一系列法律法规、行业政策,推进了印制电路板行业的战略调整与产业升级。特别是十四五规划也正在加快产业的数字化转型,PCB作为基础性并具有战略意义的产业,将迎来春天。

全球领先的三大台资民营覆铜板厂商(台光电子、联茂、台耀)因人工成本优势及精细化管理的能力不断提升,台资厂从上世纪90年代开始逐步取代海外厂商。

2000年,台资厂商供应比例占全球 PCB市场的11%提高至2006年的17%,而美国由28%下降至11%,日本小幅萎缩,由29%下降至26%,下游PCB产业初步完成转移,在产业转移进程中,三大台资民营厂商营收规模与盈利能力齐升,这为台资覆铜板厂成长提供了很大的机遇。

2005年之后,PCB产能向中国台湾转移,推动覆铜板厂商配套供给上升,产能增加、全球市占率提升是厂商成长的主要动力。

2006年,三大台资民营覆铜板厂商(台光电子、联茂、台耀)分别占全球供应比例2.9%/4.6%/2.8%,合计供应比例达10.3%,2013年分别攀升至5.7%/6.2%/3.4%,合计供应比例达到15%。

复盘2005-2020年三大台资民营厂商营业收入成长4倍,年复合增速为9.5%;归母净利润成长16倍,2005-2020年归母净利润复合增速为18.0%,而且在中后期盈利能力不断攀升。

2013年之后, PCB厂商的供应链开始向大陆转移,各大厂商纷纷加大对大陆工厂的投资力度,并成功开拓了大陆PCB的供应。

随着内资厂商参与供应链配套增加,行业竞争加剧,而台资覆铜板厂商供应本土PCB厂商的区位优势日渐式微,中国台湾地区的覆铜板供应量占全球比例逐渐下降,与此同时,内资背景PCB厂商占全球供应比例快速增加。

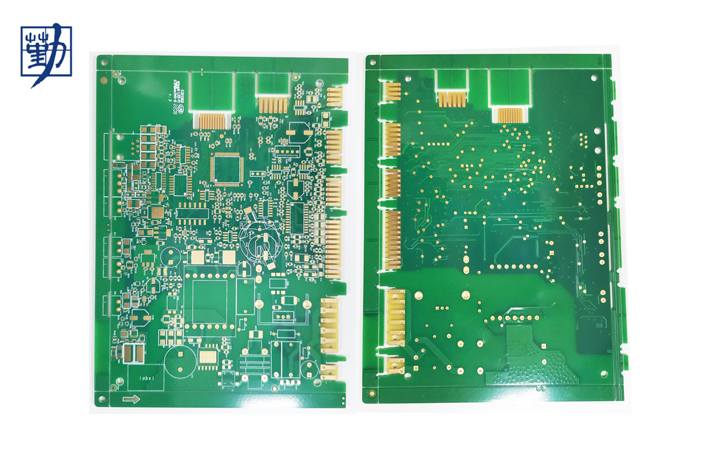

内资覆铜板厂商研发费用绝对金额逐年攀升,生益科技、南亚新材、华正新材、金安国纪四家厂商研发投入比重远高于台光电子,内资厂商比台资厂商更为积极地寻求细分领域突破。

短期来看,覆铜板行业处于提价周期,下游需求景气推动公司单季度利润率上行。

中长期看,PCB行业配套倒逼上游内资厂商扩产,2020年PCB上市公司资本开支同比增速重回到高位,对覆铜板厂商的配套诉求加剧,推动覆铜板厂商话语权提升,内资企业开启了一个新时代。